01.古人根据长期的实践总结了许多尸检经验。在中国古代,没有解剖学。一般来说,死因和犯罪技术是通过观察尸体的形状来确定的,如舌头、尸体斑点和疤痕。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

法医尸检是当代司法鉴定中不可缺少的一部分。在中国古代,虽然没有,但“法医”但也有类似法医工作的人,——秦代叫“令史”、唐宋时期叫“仵作”……但是,古代“法医”既不能“开肠破肚”没有现代高科技的方法,如何验尸才能查明死亡真相?

从古代司法案件来看,通常情况下,即使有犯人口供,也要求犯人口供“脏露脸,理不异常”。如果涉及死亡案件,古人也会“尸检”。

当代考古出土文献表明,早在先秦时期,办案时就有规定“尸检”。1975年12月,一批秦国竹简从湖北省云梦县睡虎地秦墓出土,其中包括98个“封诊式”竹简。这些竹简是秦国的司法文件,涵盖案件审理、调查、检查、查封等方面。

“封诊式”三字,是指不同的司法行为和执行要求,“封”即封,“诊”是勘察、检测,“式”即使是司法规范;尸检属于司法规范;“诊”的一部分。

秦代称这些司法报告为秦代称之为司法报告“爰书”。在这本书中,有中国最古老的时代“验尸报告”《贼死》。《贼死》的内容是,收到辖区内一起死亡报案后,主管立即报案,“命令史某往诊”。

这本书,是由相当于当代法医的令史某完成的。

一男尸体在某家南面,仰卧。男子头顶左前额有一个刃伤,背部有两个刃伤,都是纵向的,长4英寸,宽1英寸,伤口中间凹陷,像斧头切割的痕迹。周围出血,污染头部、背部和地面。其他位置免受伤害。穿一件单布短衣和一件裙子,短衣的背部相当于伤口的位置,有两个被切割的地方,衣服的背部和衣服都染上了血。尸体西侧有一双秦式麻鞋,一只离尸体6步以上,一只离尸体10步。把鞋子穿给尸体正好合适。路面坚硬,没有凶手的痕迹。死者为壮年男子,沁色白,身长7英尺1英寸,头发长2英尺。腹部有两处艾灸治疗老疤……

《贼死》显示,当时法医已经有了非常专业的验尸水平、程序规范、所产生的“验尸报告”一点也不逊于当代司法鉴定。

古代刑侦检测中有许多文献,如《疑狱集》(五代时期和凝父子写)、《折狱龟鉴》(宋代郑克写)、唐阴比事(宋代桂万荣撰写)、《洗冤集录》(宋代宋慈撰写)、《折狱龟鉴补》(清朝胡文炳写)等。在这些书中,有许多古代法医尸检的记载。比如《折狱龟鉴》中有一则《证匿》,讲的是三国时期办案和尸检的经历。当时,一名女子有外遇后,合谋奸夫杀了丈夫,为掩人耳目,伪造起火致死。

如何验证死者被谋杀?县令张举想到了一招,使案件水落石出:“举乃取猪二口:一杀之,一活之,而积薪焚之,活者嘴里有灰,杀者嘴里没有灰。因尸检,口果无灰,鞠之服罪。”

从以上几个方面来看,张菊有丰富的办案经验。他拿了两头猪,杀了一头,另一头没有,把两头猪都放进了燃烧的柴堆里。结果,被烧毁的猪嘴里有灰色,而被杀死的猪嘴里没有灰色。根据尸检的原则,被杀丈夫的嘴里没有污垢。到目前为止,杀害丈夫的女人无话可说,认罪伏法!

当代尸检通常采用当代解剖学进行,古代法医尸检不能进行“开肠剖肚”,对办案人员的经验和智慧要求很高。例如,对悬挂尸体的检测,古代法医探索了一套非常准确的尸体“理论”:如果上吊死亡,死者的舌头一般会伸出来,尿失禁;如果死后挂起来,就没有这种现象。

这种尸检方法在秦代常用于法医。比如秦简《封诊式》中的《经死》规定,去现场检查的法医,在放下悬挂的尸体之前,“甚至视舌出不出,头足到终点到地各几可(何),遗矢弱(溺)不?”

自然,舌头不伸出来,也不一定是死后挂起来,也可能是挂起来的。《洗冤集录》·在《检复总说下》中指出:“绳子在喉咙下,舌头出来;喉咙上,舌头出不来。”尸检时,还要根据实际情况进行判断。此外,还要进行验证和辨别。“尸斑”这也是古人常见的方式。

尸斑是当代术语,古人称之为当代术语,“血坠”或“血障”。上吊死亡的,尸斑遍布上腿远侧,即《洗冤集录》对于死亡的,尸斑遍布上腿远侧。“自缢”条中描述的:“腿上有血荫,如火灸斑印,腹下至小腹并坠落,青黑色。”

古代司法人员尸检时,会提前准备糟醋、葱、川椒、盐、腊梅等。因为人死后皮肤一般都是蓝色的,不容易区分伤口。这时,只要在异常部位用水湿润皮肤,将葱白捣碎敷在伤口上,然后用纸蘸醋盖一个小时左右,用水洗净,伤口就会出现。如果尸体是蓝色和黑色的,那就用滴水法。水滴在伤口处,停滞不流;完好的皮肤比较柔软,水会自动流走。检测尸体损伤或骨骼损伤,如果你看不到疤痕,先用醋洗全身,然后抬到外面,用新油丝绸或雨伞看太阳,你会发现伤口。雨天点燃碳火,相隔照明,效果相同。如果上述方法也不起作用,将白梅与葱、川椒、盐一起捣碎,制成饼放在火上烧。再用一张纸贴在要查看的区域,将白梅饼往返熨烫,伤疤就会显现出来。

法医从西方开始,然后引进中国。如今,我们大量运用当代科技知识进行尸检,形成专门的学科分类,对案件的破获起到了很好的辅助作用。

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

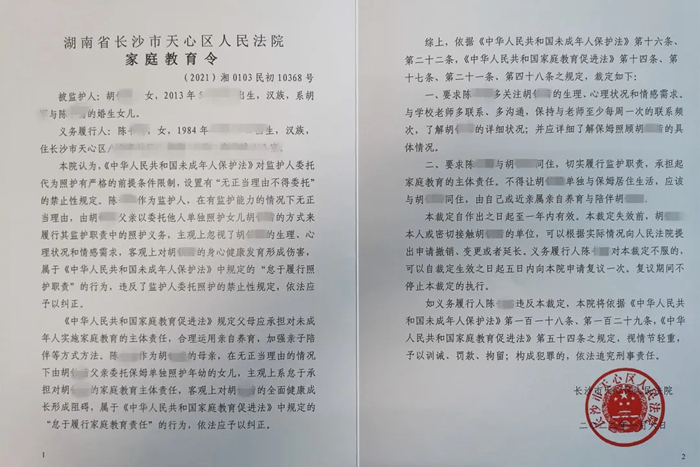

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力